Представление начинается саундтреком из «Фарго» с почти дословной преамбулой из того же сериала: «По просьбам потомков все имена были изменены. Из уважения к погибшим события изображены именно так, как они происходили».

И дальше в спектакле, как это всегда у Кулова, возникает ещё много всяких кинематографических аллюзий, которые каждый считывает в зависимости от собственной насмотренности.

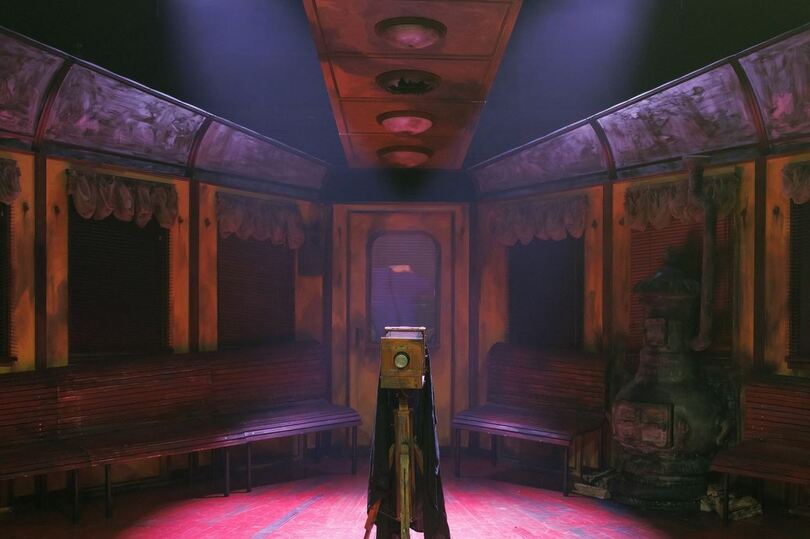

Действие происходит в вагоне поезда. Поезд мчится, мчится поезд, ускоряясь на крутых сюжетных поворотах до такой степени, что героев мотает туда-сюда. Иные даже вываливаются наружу, не дождавшись конечной остановки.

А несётся этот поезд, судя по всему, прямиком в ад, потому что если в начале спектакля героям было зябко, то в финале пламя буквально лижет им пятки. Ведь от тех дровишек, которые они наломали в стремлении согреться, разгорелось такое…

Тут вам и Первая мировая, тут вам и 1917-й… Кино и немцы, восставшие солдаты и диктатура пролетариата… Нет дыма без огня.

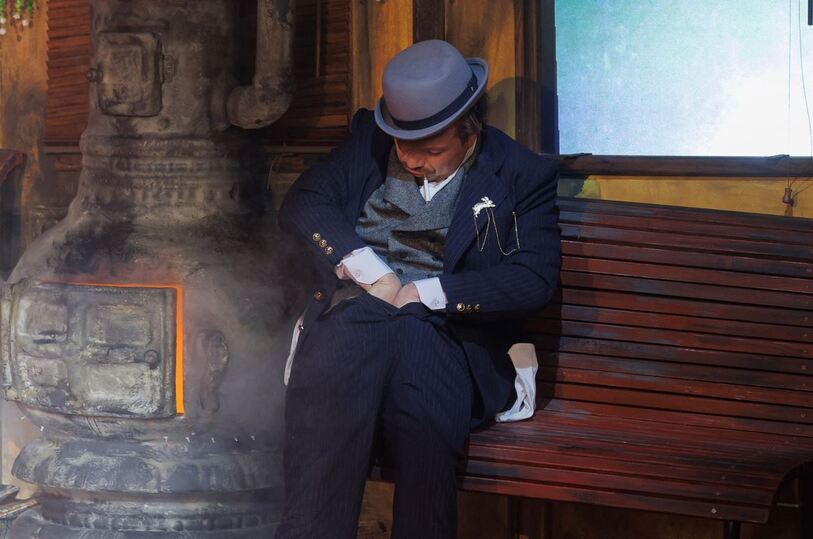

Этот вагон – ещё и фотоателье на колёсах. Так что если в оригинале пьеса Леонида Андреева разложена на картины, то у Тимура Кулова – на «фотографии»: «Фотография 1», «Фотография 2»… анфас, профиль… девять на двенадцать...

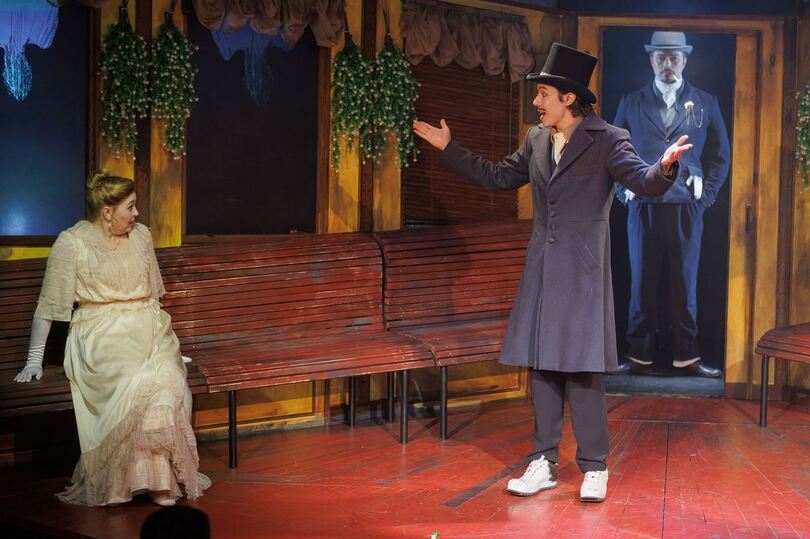

Выдуманного режиссёром с нуля хозяина этого старинного фотоателье играет Андрей Ярославлев. На самом деле он, конечно же, демиург, который запускает главную героиню в действие и предоставляет ей полную свободу воли.

Хочешь запечатлеться княгиней? – Да пожалуйста! А я, мол, погляжу, как ты будешь вживаться в образ и что для этого готова сделать.

И на самом деле потом глядит снаружи в окно вагона, а его силуэт при этом из-за игры теней и света приобретает дьявольские очертания.

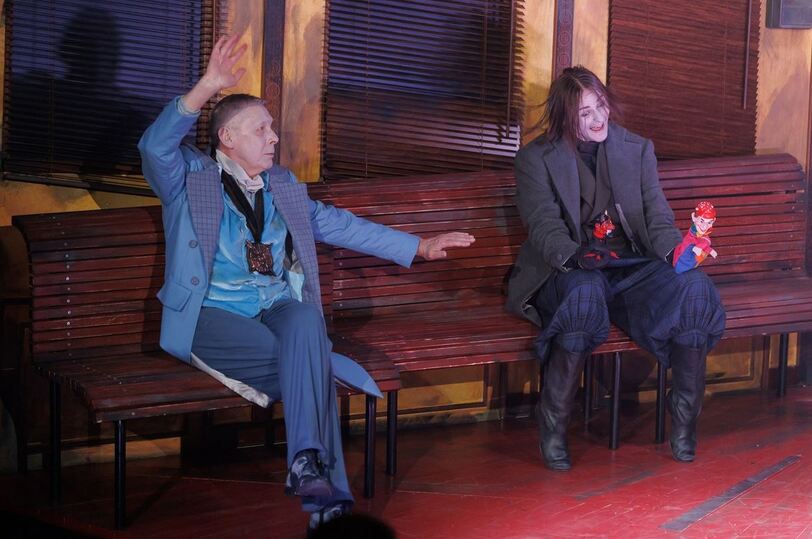

Ещё один персонаж за автора – «Феофан, скорбный головою» в исполнении Александра Петровского.

Он обличает героев, устраивая спектакль в спектакле, как у Шекспира в «Гамлете», только на пальчиковых куклах.

И тем самым придаёт всему происходящему ещё больше ужаса и веселья.

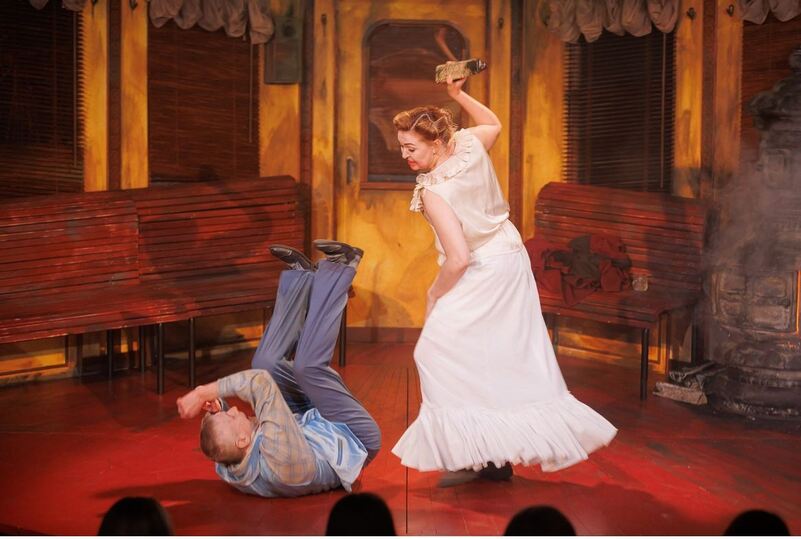

Завязка у пьесы такая. Главная героиня Василиса Петровна в исполнении Ангелины Курганской, бедная мещанка, которая служит экономкой в доме у богатого старика, решает выбиться из грязи в князи. Притом самым быстрым и эффективным способом. Она замышляет убить ближнего – а именно, хозяина дома. Чтоб прикарманить его денежки.

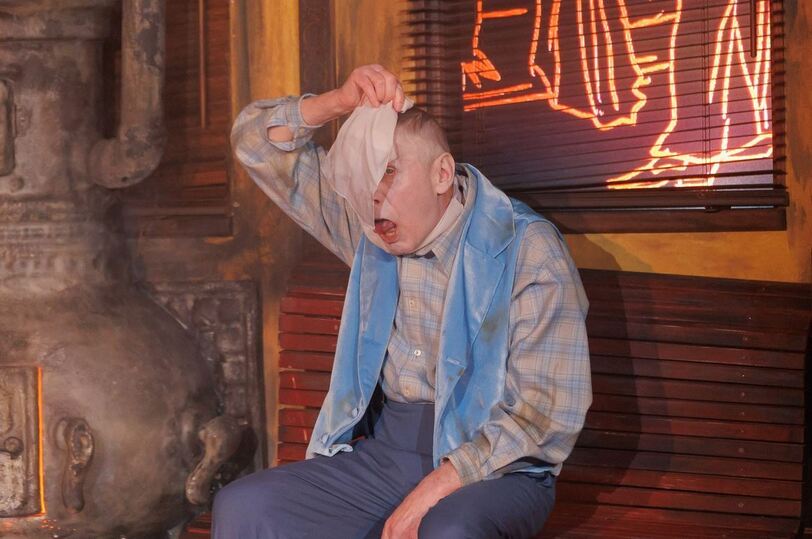

Тем более, что этот человек по фамилии Кулабухов в виртуозном исполнении заслуженного артиста России Виктора Яковлева – пренеприятнейший тип. И вдобавок извращенец.

А с извращенцами у нас, как известно, разговор короткий (мы же за традиционные ценности, хоть и обзавелись любовниками).

И это убийство, казалось бы, мигом выводит Василису Петровну на другой уровень. Теперь она не просто начинает жить на широкую ногу, а общается на равных с сильными мира сего. Ей больше не надо ни перед кем лебезить.

Ведь они сами приходят к ней поклониться, а она ещё и указывает, как они должны себя с ней вести.

Только вот ментальное здоровье Василисы Петровны безнадёжно подорвано и к тому же в конце спектакля она сама превращается в бабку Кулабухову, потому что вдруг начинает говорить теми же самыми фразами, что и когда-то её жертва (как тут не вспомнить хрестоматийное: «Разве я старушонку убил? Я себя убил!»).

Орудием убийства Василиса Петровна назначила своего любовника – дворника Яшу.

Его играет Алексей Ухов, и путь этого персонажа предвосхищает трансформацию армейского старшины Рыбака из повести Василя Быкова «Сотников».

Яша в исполнении Алексея Ухова в начале истории такой же простой, добродушный и симпатичный парень. А главное – правильный. Все его любят и он всех любит и всем желает угодить. Особенно, «бабочкам».

«Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу» – не устаёт приговаривать этот добрый человек и со всех сторон гордится собой.

Вот одна из его «бабочек» и заваривает кашу, в назначенный день и час посылая Якова с подушкой задушить ненавистного ей Кулабухова.

После чего эта подушка буквально прирастает к руке бывшего дворника и в конце концов преобразуется в гигантскую уродливую опухоль, которая придушит его самого.

Интересно, что заработанные на этой смерти денежки Яша «хоть в пирог, хоть в кашу» брать у Василисы Петровны не торопится, а когда она их ему всё-таки всучит, будет разбрасывать из поезда на полном ходу.

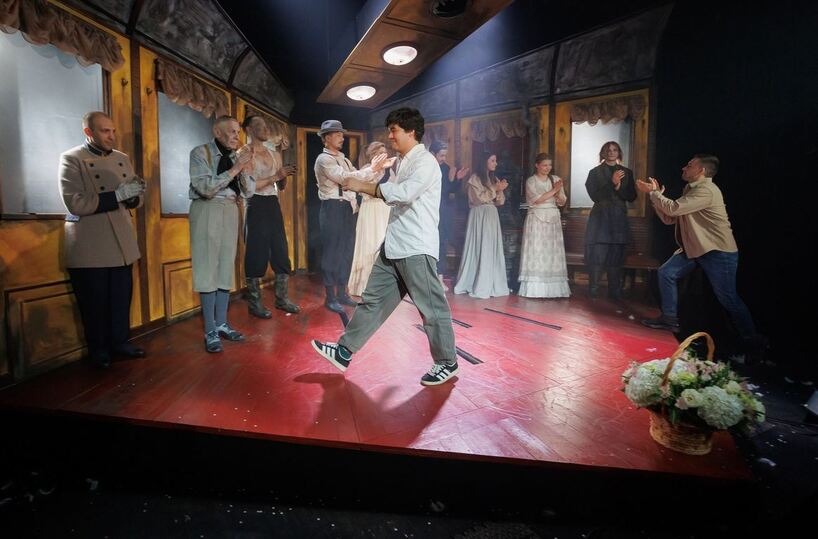

Даже веселиться по-человечески Яша после убийства разучился: плясал со стонами – будто «убивают кого-то».

При этом мертвый, но всё такой же назойливый да неунывающий Кулабухов продолжил как ни в чём не бывало преследовать Якова с Василисой Петровной повсюду.

То в образе Кощея (видимо, в пандан к Василисе), то изображая труп невесты на свадьбе своей бывшей экономки с князем.

И избавиться от этого морока у соучастников преступления нет никакой возможности.

Едва чёрное дело свершилось, «пропал кулабуховский дом»: не только Кулабухов, Яша и Василиса Петровна, но и все остальные персонажи (кроме одной только Маргариты в исполнении Дарьи Чураевой), даже Лёля дебютантки Ульяны Гноевой с её всегдашней улыбкой до ушей и скороговорками, становятся больше похожи на чертей, чем на живых людей.

И лезут изо всех щелей, как в фильме «Вий».

А сцена, соответственно, постепенно превращается в раскалённую сковородку на пылающих углях.

Безобидный потешный князь де-Бурбоньяк де-Лантенак (поистине звёздная роль Максима Митяшина), с которым жалкая экономка Василиса Петровна ухитрилась породниться, заключив фиктивный брак, – и тот норовит подлить спирта в этот огонь.

Его сиятельство одним своим появлением, что называется, озарил.

А потом чуть было не заискрился ещё пуще прежнего, когда сунул голову в буржуйку.

Хорошо, что его персональный ангел, пернатый антрепренёр Зайчиков (Ислам Галиуллин), это вовремя заметил и не позволил своему обожаемому князю переусердствовать с шиком-блеском.

Но де-Бурбоньяк, он же де-Лантенак не унимается и, конечно же, неспроста всё время требует дать ему спички. А Зайчиков, насколько у того хватило сил, прячет от князя коробок.

И только когда этот неутомимый в своей жизнерадостности и человеколюбии голубь мира Пётр внезапно испускает не только фейерверк перьев, но и дух, князь наконец-то нашёл у него в кармане спички и в свойственной ему изысканной манере тут же вышел в тамбур и ввёл торговые тарифы изобразил «Господь, жги!».

…А к хозяину фотоателье приходит следующая клиентка – очаровательная хохотушка Лёля, чтобы тоже примерить на себя что-нибудь эдакое.

И невозможно предугадать, сумеет ли она, вживаясь в желанный образ, сохранить себя.

Судя по её ухмылке, навряд ли.

То есть, Тимур Кулов вместо того, чтобы со свирепой серьёзностью разыгрывать перед публикой трагедию столетней давности, превратил её в фарс. И таким образом старинная пьеса не только заиграла неожиданными красками, но и стала вполне соответствовать духу нашего времени.

К тому же разгадать сходу все загаданные режиссёром загадки невозможно. Поэтому у зрителя после всего увиденного остаётся чувство неудовлетворённости. Словно всматриваешься в пожелтевшие фотографии из старого альбома, на которых всё не такое, каким оно должно быть на самом деле.

«А что там в театре?», - успела спросить Василиса Петровна у прекраснодушного Зайчикова перед тем, как он отошёл в мир иной. И тот отвечает, как бы заранее подсмеиваясь над незадачливыми критиками этого спектакля: «Потуги, модерн, посттравматическая метаирония, пренебрежение к автору… Одним словом, дезориентированный хаос».

Однако не увидеть в этом искусно организованном хаосе слона невозможно, потому что режиссёр его и не прятал.

Слон наличествует и в пьесе, только вот в 1913 году он был ещё слишком маленький и даже сам Леонид Андреев не мог себе представить, какое чудовище из него вырастет и начнёт ломиться к нам в дверь.

В любом случае автор пьесы «Каинова печать» был прав, когда зачем-то заставил свою Василису Петровну ни с того ни с сего выпалить: «Татаре – очень честные люди».

Хотя на самом деле этот спектакль о том, что нет никаких татар, как и русских тоже, и что все мы одновременно и василисы петровны, и кулабуховы.

А главное, что каждый человек для другого либо Авель, либо Каин.