«Понимаете, я ещё помню зачатие. Он ещё не обосрался»

Не-е-ет, это я помню зачатие.

Первый курс моего журфака МГУ. 1985-й год. Студенческие научные чтения.

Я выступаю с докладом по прозе Платонова (почему-то не про «Реку Потудань», а про «Котлован» – мироздание в тот момент слегка промахнулось, готовя меня к афише Псковского театра драмы 2018 года), а худенький некрасивый второкурсник Дмитрий Быков – про пьесу Горького «На дне».

Вот это был спектакль! В цикле «Сто лет – лекций» до вас дошли только глухие отголоски, поверьте мне.

После советского школьного учебника литературы, который превозносил беспощадного к царскому империализму люмпена Сатина и клеймил старца Луку с его религией-опиумом для народа, это была бомба.

Сатин-то оказался на поверку мелким шулером, а Лука – зеркалом русской революции.

С тех пор случилось столько всего. А постаревший пройдоха-Сатин у Юрия Грымова до сих пор передразнивает Ленина, картавя «ложь – религия рабов и хозяев, правда – бог свободного человека».

Как будто не было ни «в чём сила, брат», ни «денег нет, но вы держитесь».

«В карете прошлого далеко не уедешь», как сказал бы Сатин

Спектакль Юрия Грымова, к моему великому разочарованию, списан с лекции Дмитрия Быкова почти буквально.

Горький, рассказывает Быков, изначально задумывал эдакую рождественскую сказку про питерскую ночлежку, где всё преображается с приходом весны.

Вот вам «Весна» Антонио Вивальди вместо прелюдии к спектаклю.

Быков в своей лекции сравнивает старца Луку с доктором Курпатовым.

Вот вам то ли психотерапевт, то ли инструктор по йоге, то ли мастер из барбершопа – одним словом, «старичок» с ужимками завсегдатая бара «Голубая устрица».

На встрече со зрителями Юрию Грымову было ужасно интересно, считывается ли в провинции этот пародийный персонаж. Москвичи-то, мол, узнают его без грима.

Считывается, будьте покойны, Юрий Вячеславович, ещё как считывается, тем более, к концу представления, когда на сцене начинается форменная «ибица» из недавно нашумевшего клипа, в котором снялись Киркоров с Басковым.

Иби-ца-а-а – и биться сердце стало чаще, она поймала свое счастье

Юрий Грымов сознался, что сперва хотел, чтобы старца Луку в его спектакле играл телевизор. А потом передумал, но, по-видимому, было уже поздно.

Аххх вот почему остальные персонажи пьесы то и дело рассаживаются рядком вдоль рампы, с праздным интересом вглядываясь в зрительный зал.

Ну разве что вместо попкорна у них чашечки от японского ресторана, из которых они выуживают двумя палочками пельмени-люкс, роняя их Сатину на ширинку.

Таким образом режиссёр недвусмысленно даёт понять, что они всего лишь зрители на этом празднике жизни. Но очень сытые зрители.

«Новаторство» Юрия Грымова выразилось в том, что его «ночлежкой» оказалась условная Рублёвка, где тоже обитают горьковские «лишние люди», только у них там ещё много чего лишнего.

Их тоску по настоящей жизни лучше всего выражает Барон, когда говорит: «Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем?»

По большому счёту все персонажи Грымова (как потом оказалось, не только в этом спектакле) заняты преимущественно тем, что без конца переодеваются во всё более и более вычурные одежды.

А зачем…

Как верно замечено не мной, а другими псковскими зрителями грымовского спектакля «На дне», это всё уже было, было в сериале «Богатые тоже плачут».

Проблема в том, что эти постаревшие новые русские за минувшие тридцать лет успели много раз не только переодеться, но и переобуться на лету.

А Грымов зачем-то разыгрывает перед нами театральный вариант саги о том, как поссорились Николай Викторович с Филлиппом Бедросовичем.

Пьеса Максима Горького обязана действовать на публику, как Лука на Сатина – то есть, как кислота на старую монету.

Но нет, главные слова вековой давности, которые сегодня как никогда актуальны («Ложь – религия рабов и хозяев, правда – бог свободного человека») сказаны впроброс, на уровне пьяного бреда.

Уходит со сцены Лука («в хохлы», что само по себе играет по-новому), и на условной грымовской Рублёвке остаётся только повеситься, если на это намекает режиссёр.

На пресс-конференции перед гастролями и на встрече со зрителями Грымов радовался, что тексты написанных много лет назад пьес иногда разят наотмашь по сегодняшним целям.

Поэтому ему страшно хотелось, чтобы псковичи непременно заметили эту реплику Луки про «хохлов»:

«Уйду от вас… В хохлы… Слыхал я — открыли там новую веру...»

«Это не мы, это Горький!» – сам не перестаёт изумляться Грымов

И чтоб уж наверняка, придал этой реплике в спектакле такого весу, что Лука поднимает её, как штангу.

Перед спектаклем «Матрёшки на округлости Земли» Грымов поставил нам галочку напротив реплики про пенсионную реформу.

«Я не знала, что в моду войдут респектабельные слова… Не знала, что однажды грабеж назовут пенсионной реформой», — говорит «Матрёшка с музыкальным образованием».

Тоже подлинная авторская фраза, написанная, между прочим, десять лет назад. А Грымов, по его словам, очень бережно относится к оригинальным текстам (судя по «Матрёшкам», наврал же): если там чёрным по белому, что пенсионная реформа — это грабёж, значит, так и говорим во всеуслышанье.

По словам Юрия Грымова, много какие театры брались поставить эту пьесу как бы анонимного автора, да кишка тонка.

Слишком уж она хитромудрая, эта пьеса про матрёшек: того и гляди скатишься из иронии в фарс.

Думаю, и Грымову не удалось не скатиться. Хотя из трёх привезённых в Псков спектаклей театра «Модерн» это самый интересный. Местами – волшебный.

Не зря же зрители спросили после спектакля у актёра Александра Горелова, который играл Гермеса, как это он так лихо освоил технику левитации, что ухитряется воспарять над землей.

Вернее, над округлостью Земли.

– Да так, знаете ли, как-то, – начал было паясничать Горелов, как вдруг ему самому стало интересно: «А в каком именно месте я оторвался от земли?»

Улетаешь вместе с «матрёшками», это правда. Но каждый раз – бум, больно падать.

Потому что пьеса, действительно, очень трудная. И потому что режиссёр в кой-каких местах подменил здоровую авторскую иронию розовыми соплями.

Вот Матрёшка с музыкальным образованием оживила своего розового фламинго Володю, но не сразу смогла с ним взлететь.

В пьесе, пока она объясняет своему возлюбленному, сколько накопила всякого «ненужного и стыдного», которое тянет её к земле, «Античный хор» начинает ворчать:

«Женщина, не могла бы ты произнести этот волнующий монолог, не почесывая самых неожиданных мест?»

А оказалось, это у неё спинка зачесалась, потому что крылья режутся.

И вот уже «мёртвая пустыня озаряется светом восходящего солнца», «и вскоре мы видим, как через широкое небо летят две красивые птицы революционного окраса со смешными носами».

Так написано в пьесе.

А у грымовской Матрёшки тем временем отрастают всамделишные пушистые крылышки розового пони, отчего райские кущи, куда она счастливо воспарила, обретают подобие мира Барби.

Вот Матрёшка-космонавт нашла в потустороннем мире своего ненаглядного мальчика Сашеньку, которого ей пришлось отдать обратно в его неблагополучную семью, потому что в решающий момент она «постеснялась нарушить закон».

Теперь Сашенька – бывший зэк с пулей во лбу, но он «всю жизнь считал, что родился не зря, потому что слышал «протопи ты мне баньку по-белому» в исполнении автора…»

Щёлк.

И вот уже герои этой сцены вместе со зрителями тоже слушают «протопи ты мне баньку по-белому» в исполнении автора. И гладят друг друга по коленке, сглатывая слёзы.

Пиу! – дырка в обшивке корабля «Союз». Авторский «Античный хор» безмолвствует, нет никакого космоса, Земля опять еле держится на трёх китах.

А вот погибший где-то то ли в Сирии, то ли там, где наших нет, срочник Славик в финале залезает на табуретку, чтоб посмотреть, куда подевалась его мама после того, как вытащила его из преисподней.

Он, понимаете ли, вышел вынести мусорное ведро, а тут в небе они – два розовых фламинго куда-то опять полетели.

Может, к его маме.

«А давайте все вместе помашем нашим мамам», – вдруг начинает нести грымовскую отсебятину Славик. Где же, мол, ваши руки? Я не вижу ваших рук!

Нет, я понимаю, что в репертуаре каждого уважающего себя театра должен быть спектакль для женщин тридцать пять плюс. И чтобы они в конце обязательно плакали в кружевные платочки.

Но пьеса «Матрёшки на округлости Земли» не для этого. Ну не для этого.

Она про то, что «фашизм прошёл».

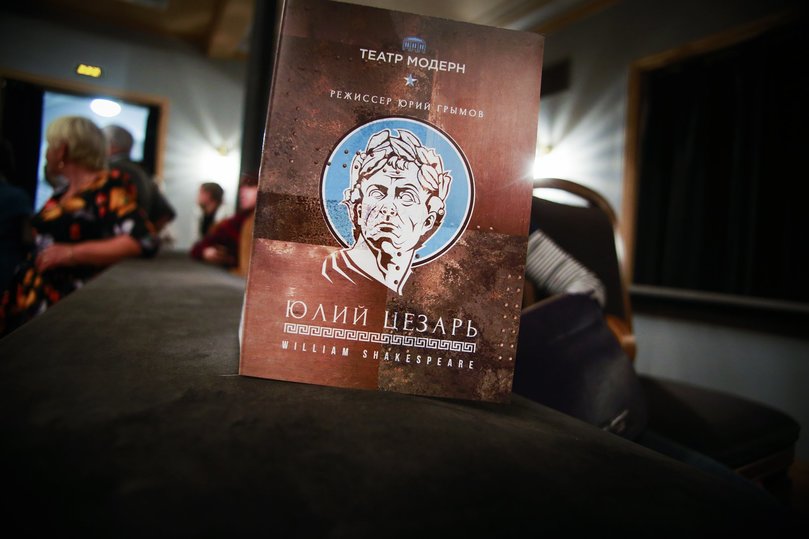

«В четвёртый раз мы выбирали Цезаря»

А псковские рекламщики чуть ли не в полном составе пришли поплакать на грымовского «Юлия Цезаря». И теперь убеждают всех и каждого, что Грымов в очередной раз доказал: реклама – двигатель прогресса.

Сколько в спектакле символизма-то, а? То-то же. А какой на сцене многозначительный гигантский флакон одеколона «версаче» с барельефом Цезаря? Каково?!

«Пускай учатся, как надо», – велел передать псковской театральной труппе один мой знакомый рекламный топ-менеджер.

Который, впрочем, как выяснилось, после сенинского «Графа Нулина» ничего псковского в нашем театре из принципа не смотрел.

Что хочу сказать. Разбаловали нас в последнее время Дмитрий Месхиев с Андреем Прониным. Не одну меня. Всех заядлых псковских театралов разбаловали.

Я видела вытянутые лица псковских зрителей после грымовского «Юлия Цезаря». Они хлопали более, чем сдержанно, а встали скорее из вежливости, только когда на сцену вышел сам Маэстро.

Хорошо, что он нам объяснил заранее (несколько раз, как прапорщикам), что это не просто спектакль по Шекспиру, а такая фига в кармане к выборам Пyтина.

И заранее предупредил, что мы там увидим на сцене не только патрициев, но и братков из «лихих» 90-х.

Во втором действии патриции, действительно, сменили тоги на малиновые пиджаки (непонятно зачем, ведь ни в админиcтрации президента, ни в Госдуме, ни даже в Росгвардии таких одёжек, по-моему, уже давно не носят).

Но при этом парни в малиновых пиджаках продолжали махать мечом, вытащив его из ещё не остывшего тела Цезаря.

Который почему-то так и остался лежать в клоунских тапках, хотя можно было ожидать, что и его переобуют в кастрюлю с цементом.

Ну ладно, ладно. Спектакль Грымова сделан очень красиво, с этим не поспоришь. И играют артисты отменно. Хороши и Брут, и Кассий, и Каска.

Разве что когда к разодетому в красное платно, как у Ивана Грозного, Бруту приходит его «нежная» супруга Порция, чтобы узнать, почему он невесел, так и ждёшь, что он ответит ей:

«Оставь меня, старушка, я в печали».

«В четвёртый раз мы выбираем цезаря!» – смеётся Юрий Грымов невидимым публике смехом, а его больше похожий на Винни-Пуха злодей Марк Антоний, он же Барон в спектакле «На дне», того и гляди проговорится:

«Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем?»

«Но как бы ни был хорош Меркурий, мы переходим к финальной дури» (цитата из пьесы «Матрёшки на округлости земли»)

Лично меня во время этих «Больших гастролей» больше всего тронуло, как отвечал на вопросы зрителей Александр Толмачёв – «старец Лука» из спектакля «На дне».

Одна псковичка вдруг вздумала допытываться у него: каково же это было ему, такому молодому, красивому, играть старика, да ещё настолько причудливого, если не сказать открытым текстом.

Скользкий, вёрткий, прилипчивый, в спектакле весь как намазанный лубрикантом, Лука в жизни оказался до крайности застенчивым молодым человеком с кольцом на безымянном пальце.

В отличие, например, от Сатина (артиста Владимира Левашева), который, похоже, вообще никогда не выходит из этой роли.

(После пресс-конференции Сатин хватал меня за рукав, чтобы рассказать, что в спектакле Грымова будет не ночлежка, а Рублёвка. Во время встречи со зрителями после «Матрёшек» порывался всё объяснить зрителям за Луку.)

А сам Лука вне спектакля вдруг смутился, начал заикаться…

А вслед за ним и неузнаваемо прилизанный Гермес (Александр Горелов) спустился с небес на землю, когда зачем-то решил поиграть с псковичами в интерактив и стал дежурно выспрашивать у зала, куда бы псковичи посоветовали ему направить его «стопы», чтоб он мог как следует оценить очарование Пскова.

«Стопы», представляете. А ещё бох называется.

В общем, это большие артисты, правда, очень большие. Жаль, что им немножко не хватило Цезаря режиссёра.

Ольга Миронович.